« La photo (…) c’est la chasse des anges. On traque, on vise, on tire et clac ! au lieu d’un mort, on fait un éternel. »

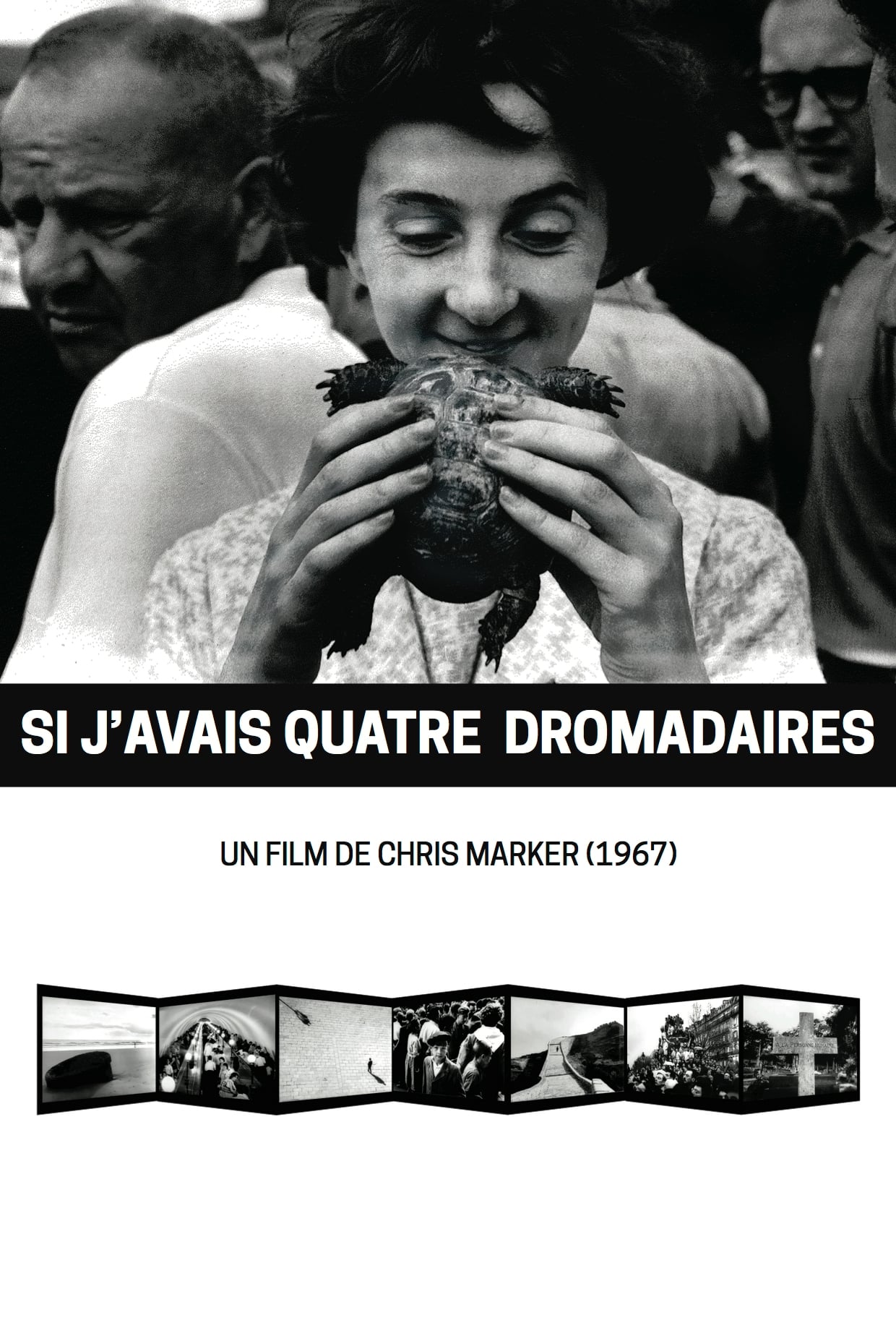

Entre 1955 et 1965, le cinéaste-photographe Chris Marker arpente les quatre coins du globe armé de son appareil-photo. Il voyage ainsi dans plus d’une vingtaine de pays, et revient avec de nombreux clichés. Parmi ceux-ci, il en sélectionne 800 pour composer le film Si j’avais quatre dromadaires, photo-documentaire de 50 minutes. Rêverie poétique sur le voyage, le souvenir et la mémoire, cet essai vient rendre compte à la fois d’une subjectivité et d’une aspiration commune au bonheur qui anime tous les êtres que le cinéaste photographie.

Le film emprunte son titre au dernier vers du poème de Guillaume Apollinaire, « Le Dromadaire », qui fait part en quelques mots de son désir de découvrir le monde. Grâce aux images, le spectateur circule, aux côtés du voyageur-photographe, dans une construction filmique particulière. Les clichés se succèdent et sont de temps à autre recouverts par trois voix-off, celles d’un « photographe amateur et deux de ses amis », est-il indiqué dès le début du film. En réalité, le texte est lu par des acteurs et a été écrit au préalable par le cinéaste, qui joue ainsi avec le statut même du documentaire. Les images photographiques dialoguent alors avec les images mentales, celles des souvenirs.

La voix-off intervient selon deux modalités : elle se fait tantôt commentaire et surgit dans le cadre d’un dialogue entre les trois personnages hors-champ, qui regardent les photographies avec le spectateur, tantôt narrative et dans ce cas, isolée. Elle raconte alors l’histoire des photographies et l’enchaînement du voyage à travers les différents pays, permettant de poser des repères à la fois temporels et géographiques, de donner aux lieux des prises de vue un nom et une époque.

La construction polyphonique ne s’arrête pas là, et un quatrième personnage vient dialoguer avec les autres : la musique. Tantôt concrète, électroacoustique ou jazz, elle joue aussi bien un rôle d’accompagnement que d’acteur à part entière du film, au même titre que les voix-off. Elle donne alors aux photographies de Moscou des allures futuristes et de science-fiction, et elle recouvre les clichés d’art contemporain dans un musée moscovite d’une ambiance angoissante et électrique.

Le photographe-voyageur rend compte de sa fascination pour la capitale russe, et en particulier pour ses habitants, sans qui elle « n’est rien », dit le commentaire. Les scènes de la vie moscovite s’enchaînent et témoignent d’une recherche, peut-être inconsciente, de l’ordinaire et la simplicité, d’où naît une poésie silencieuse. L’imaginaire fuit les questions politiques et se perd au-delà du cadre pour écrire l’histoire de ces passants anonymes, aux visages souriants, heureux, ou durs et indifférents. Il y a cependant une certaine légèreté dans ces photographies de Moscou, qui semblent promettre un avenir meilleur, en pleine Guerre froide.

Après la Russie, le voyage se poursuit en Grèce, sur le mont Athos, au monastère de Xéropotamo. De ces photographies se dégage une atmosphère mystique et sacrée, transportant le spectateur hors du monde, ou plutôt dans un autre monde, un autre temps. Les longs couloirs de l’édifice froid rappellent presque ceux souterrains de La Jetée, photo-roman tourné 4 ans plus tôt, et l’usage du noir et blanc appuie fortement les contrastes. Là, le photographe est à la recherche de la vie, du passage de la vie.

Cette vie collective est aussi soumise à des bouleversements politiques et sociaux. En Corée, quelques années seulement après la guerre, Chris Marker photographie le peuple au travail. Plusieurs clichés montrent seulement des mains, celles des travailleurs, et remplissent l’image de leur intensité dramatique et de leur silence. Elles sont l’élément essentiel dans le processus de création de l’artisan comme dans celui de l’artiste.

Plus tard, le voici en Chine, au Japon, aux États-Unis ou en France, où il photographie les manifestants contre la Guerre du Vietnam. L’image fixe le temps, mais aussi l’espace. En quelques secondes, le spectateur visite Pékin, Moscou, Tokyo, comme s’il montait à bord d’un train à grande vitesse et voyait le paysage défiler devant ses yeux, tels les rêveurs des trains japonais que Chris Marker a tant aimé photographier et filmer, notamment dans Sans Soleil.

Partout où il va, le photographe observe le rêve des sujets qu’il capture. Ce rêve semble commun à tous : c’est celui du bonheur, ou plutôt la recherche du bonheur, comme mouvement inné qui pousse l’homme à agir, à travailler, à lutter, à sourire. C’est en Scandinavie que cette quête semble être accomplie. En Norvège, les photographies et le commentaire dressent le portrait d’une société harmonieuse et tranquille, où règne cependant le conformisme.

L’absence apparente de troubles vient cacher une réalité plus dure. Il est dit de l’homme scandinave qu’il est heureux, qu’il a tout, mais que la passion lui est inexistante. Serait-ce là le gage du bonheur ? « Tout ici est luxe, calme, et absence complète de volupté », se moque presque le commentaire, parodiant le célèbre vers de Baudelaire dans « L’Invitation au voyage ». Autrement dit, pour être heureux, il faudrait vivre sans passion, affirmation qui recoupe la pensée stoïcienne. Finalement, la seule chose qui manque à cette société heureuse est l’immortalité, comme le fait remarquer la voix-off. Aussi, il faut chercher à faire oublier la mort, même dans les cimetières : les tombes sont modestes et recouvertes de fleurs, de plantes, comme pour indiquer que la vie renaît et continue. Pour être heureux, il faut oublier. C’est déjà ce qu’affirmait Nietzsche, faisant de l’animal l’être heureux par excellence, ne connaissant pas le devenir. Aussi, la fin du film est composée essentiellement de photographies d’animaux et d’enfants. La mémoire photographique lutte ainsi contre le passé et l’oubli pour fixer des fragments de bonheur dans le présent, des instants simples et clandestins, mais malheureusement fragiles.

Le sourire d’un jeune garçon photographié le premier jour de l’indépendance de l’Algérie en 1962 pourrait presque faire oublier tous les maux qui ont précédé les accords d’Évian, si la voix-off n’était pas là pour rappeler qu’il s’agit d’« un instant de bonheur payé par sept ans de guerre, et un million de morts ». La cruauté de la réalité surgit brusquement. Derrière ce portrait heureux se cache une tragédie, et ce décalage entre la légèreté du présent fixée par l’image et la voix de la femme qui rappelle la lourdeur du passé vient heurter le spectateur. L’image, à la fois vivante et morte, est trompeuse.

Le cinéaste joue ainsi avec le pouvoir du verbe sur l’image pour créer du discontinu, et vient questionner la visée de l’image photographique. « La photo c’est la chasse (…). On traque, on vise, on tire et clac, au lieu d’un mort on fait un éternel », dit le commentaire au début du film. Le photographe est comme le sculpteur, il capture un regard sur un visage dans le présent, pour l’éternité. Mais la forme même du film donne à l’image fixe un aspect spectral, ce qui rappelle Roland Barthes et ses écrits sur la photographie. Dans La Chambre claire, le philosophe rend compte de sa volonté d’« entourer de (s)es propres bras ce qui est mort, ce qui va mourir », avec la photographie. L’image peut contenir toute la vie d’un homme, jusqu’à sa mort, en la condensant dans une photographie. L’importance pour Barthes est la poétisation de l’image et sa valeur esthétique. Elle doit donc se risquer à ne plus être la simple représentation de quelque chose, pour ouvrir en elle un nouveau mode de présence et de sens. C’est dans les images mentales du voyageur photographe, qui par son regard s’ouvre à un nouveau monde et une nouvelle temporalité, que le film naît et se déroule, en faisant paradoxalement apparaître l’horizon de la fuite et de la mort. L’image est diffractée et va être ensuite réécrite par le commentaire, pour former d’autres images, d’autres rêves, et Marker confronte ainsi en permanence les faits et le récit, le documentaire et la fiction, jouant avec les frontières indécises des formes cinématographiques et photographiques.

Le voyage de Chris Marker est motivé par l’élan d’une rencontre vers l’autre, le lointain, l’incompréhensible, qui pourtant se laisse parfois approcher et saisir, dans toute son étrangeté, pour laisser place au rêve et à l’imaginaire que le cinéma et la photographie permettent de faire naître. Si j’avais quatre dromadaires est une œuvre qui mêle la voix et l’image, les souvenirs et le réel, pour capturer un état du monde à travers un regard poétique.

Camille Villemin