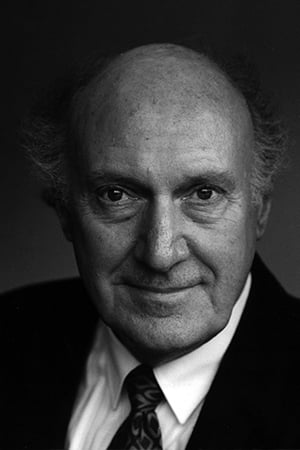

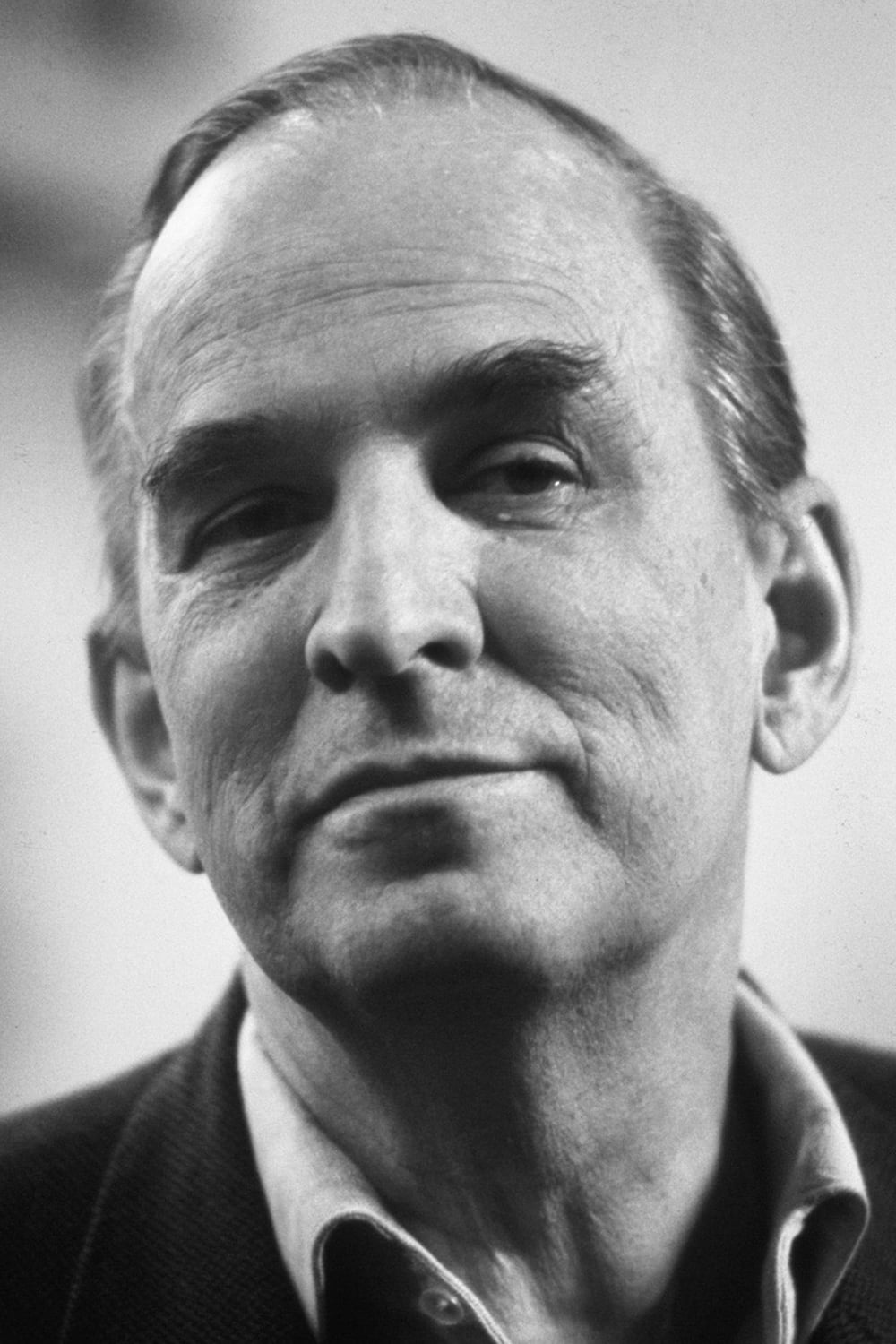

Le parcours tourmenté d’Ingmar Bergman, le maître du cinéma suédois

Ingmar Bergman (1918-2007), le plus célèbre cinéaste suédois, aurait eu cent ans cette année. D’où les nombreuses rétrospectives et rééditions autour de sa figure inoubliable (rétrospectives en salle et à la Cinémathèque française, sorties de DVD). On ignore souvent que le septième art n’était que la partie émergée du travail de Bergman. Le plus clair de son temps, pendant presque toute sa vie – y compris lors de son séjour en Allemagne –, il l’a passé au théâtre où il créait sans cesse de nouvelles mises en scène. Le cinéma était pour lui une sorte de récréation estivale. Mais c’est ce qui nous reste de lui. Un “reste” non seulement copieux mais éblouissant.

Maître du drame psychologique, sentimental, teinté ou non de métaphysique, le cinéaste fait souvent des écarts à l’intérieur et même à l’extérieur de ce cadre, allant parfois même jusqu’à la comédie. Son œuvre a beaucoup évolué au fil du temps. Ses débuts furent somme toute assez peu remarquables. Après son premier essai, Crise, en 1946, il amorcera une série de films censés s’inspirer du réalisme poétique français (genre Marcel Carné).

Mais ce n’est pas ce Bergman-ci qui frappa les esprits et fut un des hérauts de la modernité de l’après-guerre. Il faudra attendre qu’il se dénoue et s’épanouisse, pour devenir un des fers de lance de l’hédonisme occidental avec une œuvre libre telle qu’Un été avec Monika (1953). Un film léger et réaliste à la fois (préfiguré par Jeux d’été), qui deviendra une des œuvres fétiches de la Nouvelle Vague. Ce treizième opus inaugurera l’ère des chefs d’œuvre, culminant dans les années 1970. Mais c’est Sourires d’une nuit d’été, présenté à Cannes en 1956, version scandinave du badinage amoureux, qui va placer le cinéaste au premier plan des auteurs européens. Après ce film, pour lequel le festival crée le “prix de l’humour poétique”, qui marque l’apothéose de sa veine sensuelle et hédoniste, Bergman volera de sommet et sommet, en optant pour une gravité de plus en plus noire. Il y aura d’abord, coup sur coup, Le Septième sceau, fable métaphysique située dans un Moyen Age de convention, qui reste peut-être son œuvre la plus connue, puis Les Fraises sauvages (1957), réflexion douce-amère et lumineuse sur la vieillesse.

Dès lors, le cinéaste, en pleine possession de ses moyens, ne cherche plus. Il a trouvé. A quarante ans, il réalise avec constance jusqu’à deux films par an (plus que son émule, Woody Allen). Son cinéma qui n’est plus très gai ni épicurien, exprime la modernité avec une désillusion proche de celle de l’Italien Michelangelo Antonioni. Mais il connaît un passage à vide au début des années 1960. Ses films, oscillant entre fable et chronique sentimentale, et décrivant avec une certaine acrimonie la vie de couple, manquent de panache. En désespoir de cause, le cinéaste décide de tourner une vraie comédie, Toutes ses femmes (1964), copiée, dit-on, sur Huit et demi de Fellini. Mais elle tombe à plat. Cet échec créatif a le mérite de faire se ressaisir le cinéaste, qui réalise ensuite un nouveau chef d’œuvre, le psychanalytique Persona (1965), alliant une forme rigoureuse et inventive et un fond perturbant. Il traite des relations troubles de deux femmes, une actrice et une infirmière. A partir de là, l’œuvre du cinéaste suédois connaît des pics d’intensité. Elle flirte toujours un peu avec la fable, mais ne sera plus jamais mièvre ni passe-partout. Citons son mémorable film en costumes Cris et chuchotements (1972), portrait de quatre femmes à la fin du XIXe siècle réunies dans une maison patricienne au moment où l’une d’elles se meurt du cancer. On est frappé par l’exemplarité du travail du chef opérateur favori de Bergman, Sven Nikvist, qui manie la couleur rouge avec une audace inusitée.

En 1976, Bergman, accusé de fraude fiscale, s’exile en Allemagne. Il y réalise ses étranges et inclassables L’Œuf du serpent, superproduction grinçante en anglais située à Berlin dans les années 1920 ; et De la vie des marionnettes, regard un peu expérimental, en allemand, sur la désintégration d’un couple.

Au début des années 1980, il tourne ce qu’on considère comme son testament, Fanny et Alexandre, qui dure trois heures au cinéma et cinq heures (en quatre parties) pour sa version télé. Un film-somme, et aussi le plus autobiographique, narrant de façon décalée son enfance au début du XXe siècle sous la férule de son père pasteur, et sa découverte émerveillée du monde du spectacle – théâtre et cinéma confondus, auxquels il vouera toute sa vie.

Après un tel point d’orgue, Bergman décide d’arrêter le cinéma. Il tient parole, mais continue à mettre en scène des pièces, et, incorrigible, réalisera aussi des téléfilms – dont certains sortiront en salle, comme le dépouillé Après la répétition. Finalement, il ne s’arrêtera réellement de tourner qu’en 2003, réalisant des captations de certaines mises en scène théâtrales, ou des œuvres originales pour la télévisions, peu vues en France. La dernière, Sarabande, sera tout de même célébrée unanimement lors de sa diffusion. Ceci pour dire que, bien que reclus sur son île de Fårö – où il avait tourné plusieurs films dès 1961 –, le maître suédois ne s’était guère assagi. Il ne cessera réellement toute activité artistique que quatre ans avant sa mort. Il disparaît en 2007, solitaire, mais réconcilié avec ses démons très familiers.

V. O.