À l'occasion de la sortie le 13 février du cultissime Tommy grâce à Solaris Distribution, je vous propose de revenir sur 10 films musicaux qui ont marqué l’histoire du cinéma, mais surtout ma vie de cinéphile. J'espère que cette sélection résolument rock va vous surprendre avec des titres rarement cités lorsqu’on parle de films musicaux. Bonne lecture à tous pour ce long dossier que j’ai conçu pour vous avec beaucoup d’amour !

Mad Will

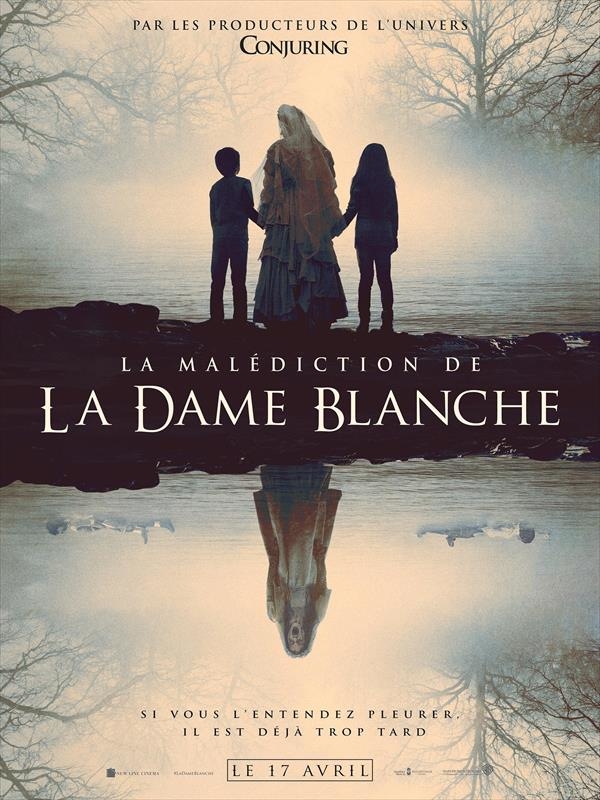

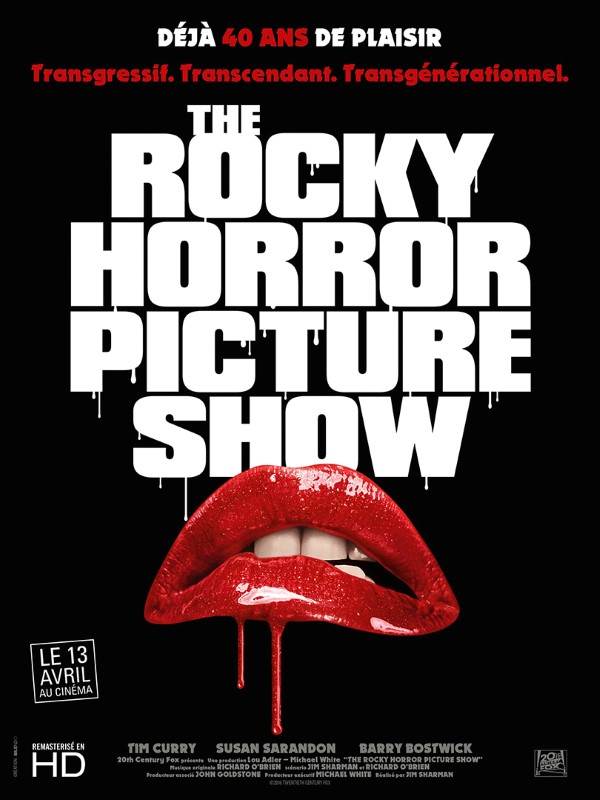

The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman

Film culte porté par une bande originale de folie où l'on retrouve entre autres Meat Loaf comme artiste, The Rocky Horror Picture Show est le vestige de l’esprit libertaire des sixties et seventies. Ce long-métrage met en scène l’histoire d'un couple un peu coincé qui tombe entre les mains d'un baron Frankestein en mode travesti. Ce rôle est tenu par un Tim Curry charismatique qui fait beaucoup penser au Freddy Mercury des années 70 lorsqu’il se déhanchait sur scène dans des tenues androgynes. L’acteur trouvera ici son plus beau rôle avec celui du croquemitaine de la version télé de Ça de Stephen King. The Rocky Horror Picture Show est avant tout l’oeuvre de Richard O’Brien qui joue le serviteur bossu dans le film et qui aurait été selon la légende fermier en Nouvelle-Zélande avant de changer de métier et de partir à Londres pour faire l’acteur. Installé dans la capitale anglaise, il écrit la comédie musicaleThe Rocky Horror Picture Show qui va faire parler rapidement d'elle en dehors des théâtres de la perfide Albion, faisant un carton au célèbre Roxy de Los Angeles qui a vu sur sa scène défiler des Franck Zappa et autres. Lou Adler, producteur américain de musique qui a travaillé avec Johnny Rivers, The Mamas and the Papas et Carole King, décide de lancer la production d’un film avec la plupart des membres de la troupe originale auquel se rajoute deux nouveaux acteurs dans le rôle de Bride et Janet. Un réalisateur quasi inconnu, Jim Sharman est choisi et tournera le film au château Victoria en Angleterre, connu pour avoir hébergé en son temps le général de Gaulle !

Les débuts en salles sont catastrophiques avec une majorité de spectateurs outrés qui quittent les lieux après le premier tiers, se plaignant du discours libertaire et osé. Les exploitants sont donc bien décidés à retirer le long-métrage des salles quand ils se rendent compte qu’une petite part du public revient de semaine en semaine revoir le film. Ces projections sont en effet l’occasion pour le public de se déhancher et de chanter à l’unisson avec les protagonistes de The Rocky Horror Picture Show. Alerté, le producteur, Lou Adler décide avec certains exploitants de diffuser The Rocky Horror Picture Show dans des séances de minuit à New York. Le phénomène "Midnight Movies" est né avec l’organisation de séances de films nocturnes qui ont permis dans les années 70 de créer une audience pour des oeuvres telles qu’ El topo de Jodorowsky ou Eraserhead de David Lynch.

Pourquoi ce film est toujours aussi culte 40 après sa sortie ? La réponse est simple : c'est une excellente comédie musicale qui compte des chansons cultes que l'on ne peut s’empêcher de fredonner telles que Time Warpe ou Sweet Transvestite. C’est également l'un des premiers longs-métrages qui milite pour une sexualité plus libre et moins normative que l’hétérosexualité. Enfin, The Rocky Horror Picture Show prend la défense d’une certaine culture populaire rejetée par l’intelligentsia. Le film est ainsi bardé de références au cinéma bis des années 50 et 60.

Kitch, provocateur et jouissif, ce long-métrage est à voir et à revoir sans modération. Une oeuvre à recommander à votre tata réactionnaire et facho de « La manif pour tous » afin de la dérider un peu. Une suite de The Rocky Horror Picture Show a été réalisée et s’appelle Shock Treatment. Elle met ainsi en scène l’actice principale de Suspira dans le rôle de Janet, précédemment tenu par Susan Sarandon. Le film est beaucoup plus acerbe et ne possède pas de chansons vraiment marquantes. Néanmoins cette charge violente contre la télévision est à découvrir.

Pink Floyd, the Wall d'Alan Parker

Quand le cinéaste qui a signé Fame et Midnight Express met en scène dans son film la musique des Pink Floyd, le fan de rock court le voir, surtout quand nous avons le droit à l’adaptation de l’une des oeuvres maîtresses du groupe. Datant de 1979, l’album concept The Wall qui sert de matériel musical et narratif au film, changeait de la musique habituelle du groupe de pop progressive. Habituellement marquée par de grandes envolées avec des morceaux dépassant allégrement les 10 minutes, la musique de The Wall est plus resserrée avec de nombreuses chansons courtes. Ce disque qui évoquait l’isolement et ses conséquences mentales, était avant tout la création du bassiste Roger Waters qui avait commencé à vampiriser le groupe (qui le voulait bien) depuis Wish You Were Here et qui signait ici avec The Wall un album solo où les autres membres servaient plus volontiers d’accompagnateurs. L’idée de cet album serait née après un incident entre Waters et un fan qui avait provoqué le musicien en ne cessant de le haranguer pour entendre les vieux morceaux du groupe. Ulcéré, Water avait fini par lui cracher dessus. Cet accident le marqua profondément, et le projet The Wall, manifeste sur l’isolement des stars de rock, était né.

The Wall fut l’un des tournages les plus compliqués de la longue carrière de Parker. Le principal problème qu’il eut à gérer fut Roger Waters, habitué à jouer le despote au sein des Pink Floyd, et qu’il devait tenir éloigné de la table de montage et des plateaux. Que ce soit l’album ou le film, The Wall fut mal reçu par une critique musicale obnubilée par les modes et qui n’a qu’une obsession : ne pas paraître ringarde. Quand on revoit ce long-métrage, la force et la sincérité de l’oeuvre sautent aux yeux. Création autobiographique, Waters y évoque son enfance, la drogue et son mal-être avec une grande sincérité. Quant à la réalisation expressionniste de Parker, elle ne tombe jamais dans les artifices du vidéo-clip. Servi par un scope de toute beauté, le réalisateur anglais crée une imagerie forte et donne littéralement corps aux paroles du leader des Floyd. C’est à ce titre que parmi tous les opéra-rock, The Wall est peut-être l’oeuvre la plus cinématographique, car Parker n’illustre pas les chansons, mais crée une réelle narration autour de l’errance mentale d’un musicien devenu à son insu, une star. À noter la prestation totalement habitée de Bob Geldoff qui fait l’acteur alors qu’il est plus connu comme musicien et organisateur de concerts caritatifs tel que le Live Aid .

Un film noir presque suicidaire porté par des morceaux sublimes tels que Confortably Numb. À voir et à revoir pour comprendre qu’à l’époque, on pouvait porter un discours et être des stars de la musique. Sublime tout simplement !

Le plus réussi des canulars que le cinéma nous ait donné à voir. C’est en effet avec ce faux docu rock que Carl Reiner va se faire connaître avant de signer des perles de la comédie telles que Princess Bride ou Quand Harry rencontre Sally. Avec ce film sur un faux groupe de hard rock, il ne savait pas qu’il allait continuer à faire rire durant de nombreuses décennies et fasciner la planète rock à jamais. Le film a été écrit par le réalisateur et ses acteurs Christopher Guest, Michael McKean et Harry Shearer qui ont également composé la bande originale avec des titres que n’auraient pas reniés, du moins musicalement, le groupe Kiss. Pourquoi le film est-il apprécié malgré son ironie mordante envers les groupes chevelus qui comptent de nombreux fans? Peut-être parce que le film touche juste en dressant les portraits de ses personnages : le guitariste Nigel Tufnel obsédé par ses guitares et qui fait rajouter à son ampli un onzième cran (les baflles de guitares montent normalement à 10 ), le chanteur obnibulé par l’ésotérisme et qui est manipulé par sa pouffe, ou les batteurs qui se succèdent et qui ne disent que ces mots : sex, drug and rock n’roll.

La force du film est de mettre en scène des situations absurdes inspirées par de réelles aventures de groupes connus. Ainsi, la séquence où les musiciens se perdent dans les coulisses est inspirée par une mésaventure arrivée au groupe Yes. Quant à l’hilarante scène des dolmens avec ses nains en mode leprechaun, elle est tirée d’anecdotes concernant le groupe Black Sabbath. Enfin, le cinéaste américain signe des dialogues à mourir littéralement de rire dans la lignée du mémorable monologue de Montoya dans son futur Princess Bride.

Pour autant la clef de la réussite du film est ailleurs. Ce qui frappe dans le long-métrage, c’est l’amour de Reiner pour ses personnages. Ainsi malgré les rires, on ne peut s’empêcher d’être ému quand le chanteur fait signe au guitariste de le rejoindre après toutes les brouilles entre les deux hommes. Spinal Tap est donc avant tout un film tendre et réussi qui raconte l’histoire de gamins qui jouent du rock très fort. Indispensable si vous aimez les guitares saturées, Spinal Tap est un chef-d’oeuvre qui mixe habilement comédie et musique. Vous savez ce qu’il vous reste à faire, montez le volume à 11, et regardez Spinal Tap ! Let’s rock and roll !!!!!!!!!!

Que le spectacle commence (All That Jazz) de Bob Fosse

All That Jazz est une oeuvre testamentaire, celle du talentueux chorégraphe Bob Fosse dont le génie créatif sublima nombre de spectacles à Broadway. Quand le bonhomme passe des planches à la réalisation, il obtient tout de même 8 Oscars pour Cabaret, réussissant avec une aisance déconcertante tous les projets qu’il entreprend. Son troisième film Que le spectacle commence connu sous le titre All That Jazz, obtiendra la Palme d’Or à Cannes, et reste mon oeuvre préférée d’un homme qui n’a eu dans sa vie qu’une seule obsession : son art. Ce film est à la fois une oeuvre testamentaire et prémonitoire avec une conclusion assez proche des derniers instants de Bob Fosse dont le corps aura fini par lâcher en raison d’une surcharge de travail et d'une consommation trop importante de narcotiques. Pour jouer son alter ego dans le film, il choisit un Roy Schneider à contre-emploi. Star de films d’action, il fait preuve ici d’une grande fragilité et semble totalement investi.

Film sublime sur la création portée par une énergie qui pourrait faire claquer des doigts le plus réfractaire spectateur à la comédie musicale, Bob Fosse signe une oeuvre qui parle de lui sans jamais tomber dans l’égocentrisme. Le réalisateur a écrit son script à partir d’une enquête où il demandait à ses collaborateurs, ses danseurs et ses proches de lui dire ce qu’ils pensaient sincèrement de lui en bien et en mal. Ce portrait d’un artiste passionné montre le poids du business dans le music-hall et les efforts incommensurables demandés aux danseurs dans un milieu hautement concurrentiel comme le rappel le titre There’s no business like show-business dans le film.

Bob Foss maîtrise parfaitement les échelles de plans et le montage, nous donnant à voir des images qui sont une exaltation érotique des corps qui reste une merveille à regarder. Outrancier, généreux et d’une tendresse infinie, Bob Fosse signe un chef-d’oeuvre tout simplement !

Milos Forman appartient à cette race de cinéastes dont les œuvres sont intemporelles et restent longtemps gravées dans notre inconscient. À l’instar d’Amadeus ou Man on the moon, Hair n’a rien perdu de sa superbe et reste 38 ans après sa sortie, une œuvre majeure.

Ce n’était pas gagné d’avance pour un film si fortement inscrit dans son époque, cette période des années 60-70, culturellement riche, et témoin de profonds bouleversements (vestimentaires, musicaux, ou sociétaux). De la même manière, sa mise en scène, avec notamment l’emploi caractéristique du zoom, aurait pu être un frein pour le cinéphile du nouveau millénaire habitué aux amples mouvements de caméra.

Pour autant, le film, dans la manière qu’il a de construire une relation forte avec ses personnages, arrive à totalement nous faire oublier le contexte pour directement toucher nos âmes. À travers le destin de Claude, sorte de candide aux pays des hippies, le réalisateur initie progressivement le spectateur de l’époque, mais aussi du nouveau millénaire, aux codes du Flower Power. En utilisant le départ prochain de Claude sur le front vietnamien, Forman confronte une jeunesse libertaire à une société conformiste.

Au début du métrage, nous assistons à l’arrivée de notre groupe de héros à cheveux longs mené par le charismatique Berger dans le cadre d’une soirée privée. Renvoyés sous les regards accusateurs d’une bourgeoisie engoncée et vieillissante avec le concours de la police et des juges, cette scène centrale dans le récit, dénonce l’Amérique conservatrice qui réussit à faire taire la remise en cause de l’ordre établi avec l’appui des forces de l’état.

Le film aurait pu s’arrêter à une simple étude de mœurs du mouvement hippie tout en surfant sur une excellente bande originale blues rock. Des réalisateurs moins talentueux se seraient sans doute limités à un décorum nostalgique sur une époque où les coiffeurs pour hommes connaissaient la disette. Forman va, pour sa part, enrichir son propos en confrontant les personnages dans le dernier tiers du film à une société pas vraiment conciliante avec la liberté. Ce glissement est souligné par la scène du parc qui se déroule en hiver alors que le reste du film se passe majoritairement en été. Sous une neige qui annonce les croix blanches des Américains tués au combat, l’un des membres du groupe de hippie qui accompagne Claude, est rappelé aux responsabilités par la mère de son enfant. Cette confrontation au réel trouve son apogée dans le final bouleversant voulu par Forman qui émeut l’auteur de ces lignes à chaque vision du film. Pour comprendre cette conclusion, il faut revenir en 1979, date de réalisation du film. 11 ans s’étaient passés depuis la création sur scène de la comédie musicale. Le punk est arrivé, et les sixties sont déjà oubliées. Milos Forman va donc modifier la fin de la comédie musicale en faisant du leader hippie Berger, le héros de l’histoire (au lieu de Claude dans le spectacle). Il est évident que Forman a voulu traiter le phénomène hippie comme une parenthèse enchantée très vite rattrapée par une dure réalité. À travers le destin de Berger, c’est l’idéal de paix presque messianique qui est brisé, annonçant l’Amérique déshumanisée de Reagan.

Le combat contre les réactionnaires ne finira donc jamais, comme le soulignent les plans finaux sur la Maison-Blanche.

Défenseurs de la bonne morale et du bon goût, auditeurs de France classique, un conseil : fuyez ! Nous allons aujourd’hui revenir sur Lisztomania signé par l’un des meilleurs représentants du mauvais genre, un pape de l’outrance qu’il est indispensable de vénérer : Ken Russell. Ce cinéaste anglais avec Nicolas Roeg révolutionna l’austère cinéma britannique à coup de zooms et autres délires pop. Ken Russell a marqué le public des années 70 par sa tendance à la provocation ce qui malheuresement occulta le talent du bonhomme.

Lisztomania partage le même acteur que le film Tommy, le charismatique chanteur des Who Rodger Daltrey. Marqué par sa collaboration avec l’icône du rock aux bouclettes blondes, Ken Russell est convaincu que le bonhomme possède le charisme nécessaire pour interpréter des rôles plus classiques. Le choix de lui faire incarner Liszt est donc logique, surtout que le célèbre compositeur et pianiste à la longue chevelure fut une pop star bien avant l’heure. En effet, ses récitals de piano mettaient en émoi les jeunes femmes de l’époque qui allaient jusqu’à collectionner ses effets personnels. Dans ces anciennes biographies, malgré des partis pris osés et des séquences parfois hallucinatoires, on restait toujours dans l’esprit d’une reconstitution. Russell va concevoir Lisztomania comme un objet pop qui utilisera toutes les manifestations culturelles de son époque que ce soit la bande dessinée, le rock, le design ou les expérimentations visuelles d’Andy Warhol. Avec sa bande originale supervisée par Rick Wakeman le claviériste de Yes, le film a de quoi faire rendre malade les défenseurs d’une culture élitiste. Russell veut en effet produire un objet populaire qui parlera aux jeunes générations. Ainsi il désenclavera la musique classique qui a été appropriée par les milieux conservateurs qui sont constitués d'auditeurs vieillissants qui oublient trop souvent qu’ils écoutent sur leur platine des libertaires qui remettaient en cause la musique de leur époque. Il va donc réécrire de façon fantasmée les grandes étapes de la vie de Liszt. Ces séquences complètement folles au premier abord renvoient pourtant à certaines vérités. Comment ne pas évoquer scène ou Daltrey chevauche un pénis géant qui finira par être coupé par ces demoiselles et qui cristallise la relation ambiguë de Liszt avec la gent féminine. Nous avons également une pensée émue pour les fans de Wagner qui ont failli mourir d’apoplexie avec cette scène très typée Hammer Films où le compositeur de Tristan und Isolde devient un vampire. Là encore sur un mode outrancier, Russell illustre la manière dont le musicien préféré du 3ème Reich a soutiré pendant longtemps de l'argent à son mentor tout en s’inspirant à ses débuts de certaines créations du célèbre compositeur hongrois. Il est évident que Russell va très loin dans le final du film en transformant Wagner en un monstre de Frankenstein nazillon. Mais c’est là le charme et la force d’un réalisateur qui veut pousser toujours le curseur un peu plus loin. Et puis ce mélange entre les légendes allemandes, Mary Shelley et Superman, n’est pas une si mauvaise métaphore de la pollution des esprits opérée par le nazisme avec ses enfants habillés en Superman qui symbolisent une culture de masse qui peut-être utilisée pour propager "la bête immonde". Quant à Liszt, Russell le représente comme un homme enfant qui privilégie le fantasme à la réalité. Au final, il faut bien se l’avouer, on s’ennuie beaucoup moins que devant l’académique Amadeus qui mettait en scène une autre confrontation entre deux musiciens d’exception !

Au-delà de son talent de plasticien, Russell est un excellent directeur d’acteurs. Sous ses ordres, Daltrey est aussi juste dans les séquences burlesques que dramatiques. Veronica Quilligan dans le rôle de Cosima Wagner est pour sa part réellement inquiétante dans son rôle de gardienne du temple de l’idéologie nauséabonde de son mari. Enfin, Fiona Lewis, extrêmement séduisante, est parfaite dans le rôle de la femme de Liszt. On retient ainsi cette très belle séquence en hommage à Chaplin où elle offre un joli numéro avec Daltrey. Russell a toujours tiré le meilleur de ses acteurs, il suffit de voir Richard Chamberlain étincelant devant sa caméra ou Oliver Reed offrir des prestations de haut vol lui qui était réputé ingérable.

La réalisation du film alterne ainsi entre un certain classicisme et des séquences proposant des accélérations d’images où le découpage devient épileptique avec des gros plans que ne renierait pas Jean-Pierre Jeunet. Il emploie aussi bien des décors réels que de studio, se jouant de l’artifice avec certains intérieurs en carton-pâte qu’on dirait sortis d’une série Z alors qu’on passe ensuite à des décors en studio fastueux et réalisés avec le plus grand soin. Au-delà de son esthétique pop, on se rend compte que Russell et son chef opérateur Peter Suschitzky ont beaucoup travaillé leur visuel, utilisant des dominantes de couleur selon les périodes de la vie de Liszt. Le rouge rappelle ainsi les plaisirs de la chair alors que le noir est présent dans sa dernière rencontre mortifère avec Wagner.

Au final Lisztomania est une œuvre résolument baroque où l’exagération est partout avec des décors surchargés de détails où les symboles phalliques abondent à l'image. Les émotions représentées que ce soit l’amour ou la peur sont le plus souvent exagérés et jouées par des acteurs en transe. Pourtant l’ensemble demeure harmonieux. En effet, Russell crée une œuvre à première vue chaotique, mais au final extrêmement pensée qui réunit tous les univers artistiques.

On a souvent associé l’Angleterre à ses cinéastes réalistes qui auraient été les fers de lance de la lutte sociale. C’est une erreur. Le fantastique ou l'onirisme employés par Roeg ou Russell sont des stratagèmes autrement plus subversifs et dangereux contre le pouvoir. Un metteur en scène tel qu’Argento avec son monde cauchemardesque a été parmi les réalisateurs les plus interdits par les états totalitaires. L’œuvre de Russell est une antithèse de l’Angleterre thatchérienne avec ces visions surréalistes fortement sexuées qui peuplent la plupart de ses films.

Fou, baroque, excessif, pop, foutraque, Le Lisztomania de Russell est une oeuvre passionnante, engagée, agressive et pas forcément subtile, mais d’une grande force, à l’image de son cinéaste qu’il semble primordial de réhabiliter.

Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy

Michel Legrand et Jacques Demy dans cette sélection plutôt rock pour l’instant, que se passe-t-il ? Mad Will aura-t-il vendu son âme à France Culture ou s’est-il astreint à un régime au quinoa ? Je voulais tout d'abord rendre hommage à Michel Legrand qui vient de nous quitter et qui fut l’un des plus mémorables ambassadeurs de la musique française. Lauréat de trois Oscars, il marqua la musique de film avec ses bandes originales tels que L'Affaire Thomas Crown ou Un été 42. C’est également le compositeur du long-métrage Yentl de Barbara Streisand. Et sincèrement, la star américaine n’est pas connue pour s’entourer de peintres. Enfin, c’est un grand monsieur du jazz qui a joué, excusez-moi du peu avec Miles Davis, John Coltrane ou Bill Evans.

Pourquoi choisir Les demoiselles de Rochefort qui fut souvent résumé à sa chanson des jumelles ? Peut-être parce que de toutes les compositions que Legrand a écrites pour Demy, il signe ici sa bande originale la plus jazzy et intemporelle. Mais au-delà de sa partition, Les Demoiselles de Rochefort est tout simplement un grand film. Je sais que certains d’entre vous sont proches de l’évanouissement. Comment notre Mad Will, amateur de séries B et fan de Rocky, peut aimer Demy ? La raison est simple, Mad Will aime le cinéma. Et pour moi, de tous les cinéastes de la Nouvelle Vague, Demy était le plus doué d’un point de vue mise en scène. Il suffit de voir l’ouverture du film et ce magnifique mouvement de grue qui nous fait passer de la place à l’intérieur de la bâtisse où Deneuve donne son cours de danse. Nous avons ici à faire à un découpage cinématographique digne des plus grands maîtres du cinéma de l’âge d’or hollywoodien.

Les films de Demy ont été trop souvent résumé à la couleur rose bonbon que l’on retrouve parfois dans leurs décors. Pourtant, son cinéma n’est définitivement pas mièvre malgré ce que pensent bon nombre de personnes qui n’ont jamais vu ses films. Ainsi, malgré ses chansons et sa photographie colorée, on croise dans Les Demoiselles de Rochefort un tueur de femmes qui se cache sous la bonhomie d’un cinquantenaire et l’on évoque l’avortement dans la France Gaulliste. Demy utilise ici le dispositif musical pour nous parler de façon très crue de la France de l’époque entre exaltation des sixties et société conservatrice. Enfin, le film est porté par des chorégraphies de haut niveau et compte dans son casting,le dieu de la comédie musicale américaine Gene Kelly et George Chakiris connu pour West Side Story.

Quant à la musique de Legrand, il se révèle maître des harmoniques, multiinstrumentiste surdoué et signe ici une partition qui n’a rien à envier aux classiques de la comédie musicale américaine. Un film à découvrir, vous pourriez ainsi vous rendre compte comme l’auteur de ses lignes que vous aimez Jacques Demy.

Les Blues Brothers de John Landis

Si ce long-métrage est devenu une oeuvre culte (même Télérama aime ! C'est dire...) dont on salue la bande originale de haute volée, il faut se remémorer que Les Blues Brothers fut créé à une époque où le Rhythm and blues n'avait plus sa place sur les radios qui privilégiaient le disco. À ce titre, John Landis est souvent amusé quand on lui demande comment la production a réussi à réunir des stars aussi emblématiques que James Brown, Ray Charles ou John Lee Hooker. Sa réponse est toujours la même : ce fut facile et pas forcément onéreux car la plupart étaient au creux de la vague d’un point de vue commercial.

Pour comprendre la genèse du film dans un monde hypnotisé par les ballades sucrées d'Abba, il faut remonter à la fameuse émission Saturday Night Live créée en 1975 et dans laquelle Jake et Elwood apparurent. Ces deux personnages sont nés durant des réunions tardives après les émissions qui se transformèrent très vite en jam session avec un Dan Aykroyd à l'harmonica et John Belushi au chant. Les deux acteurs qui étaient intervenus plusieurs fois dans le programme TV déguisés en abeille, vont alors troquer leur dard pour des costumes plus classieux de soulmen. Nos deux acteurs américains vont alors former un véritable groupe qui chauffera la salle lors des coupures publicitaires et conclura les shows TV en musique. Howard Shore directeur musical du Saturday Night Live et futur compositeur de bandes originales telles que celle du Seigneur des anneaux va leur suggérer comme nom de scène Blues Brothers et les inviter à faire un album.

En 1978, parait Briefcase Full of Blues qui sera disque de platine. Universal va être intéressée par la production d’un film autour Jake et Elwood au moment même ou John Belushi cartonne avec American College . Pour comprendre à quel point le Rhythm and blues n'était pas dans l'air du temps pour les studios, le producteur du film a refusé de sortir la bande originale. Selon lui, elle n’intéressera qu'une « minorité de noirs ». C’est donc Atlantic, un label moins prestigieux qui achètera les droits de la soundtrack et la diffusera en albums. La production du film est tout de même lancée malgré une certaine appréhension des décideurs pour créer une oeuvre totalement à contre-courant des Grease et autre Fièvre du samedi . Le film est né grâce à deux amoureux de soul et de blues que sont Aykroyd et Belushi qui utilisèrent leur notoriété pour permettre au film d’exister.

Beaucoup d’articles ont été écrits sur Les Blues Brothers mais peu ont évoqué l'influence des cartoons de la Warner sur le film. Le personnage de l'amoureuse déplorée d’Elwood interprétée par Carrie Fisher rappelle pourtant le vil Coyote qui poursuit Bip Bip avec ses tentatives de meurtre sur nos deux héros à base de lance-flamme ou de lance-roquette. De même, des objets comme la super glu qui anéantit le camion du groupe de country semblent venir de l'attirail d’ACME, la société fictive qui fournit des inventions aux personnages des animés de la Warner. Avec ses différentes courses-poursuites qui ne cessent de se succéder entre nos héros, les flics, les nazis et les ploucs américains, nous sommes bien dans la logique d’un Bugs Bunny ou d’un Tom et Jerry.

Si le film renvoie aux cartoons d’antan, c’est parce qu’il s’inscrit dans une logique burlesque où le corps joue un rôle essentiel pour déclencher les rires. Dan Aykroyd avec son physique filiforme et Belushi avec ses rondeurs évoquent Laurel et Hardy dont on retrouve les affiches dans certains plans du film (voir la scène dans la station-service). Dans ce film, il faut insister sur le génie comique d'un John Belushi parti bien trop tôt. Dévoré dans la vraie vie par les excès, le Bluto d'American College fait ici merveille. Un salto arrière, un regard suivi d'un déhanché, son jeu très physique est une constante source d’humour.

Landis et Dan Aykroyd en tant qu'amateurs du genre burlesque ont bien compris la nature politique et irrévérencieuse des films de Chaplin. Blues Brothers est avant tout un film politique qui lutte contre l'ordre établi. Un long-métrage salutaire où nos héros la clope au bec anéantissent les représentants de l’autorité et les réactionnaires de tout bord qu’ils soient sudistes ou fans du 3e Reich.

Les Blues Brothers, c'est avant tout une bande originale de folie, une déclaration d'amour à la musique noire américaine où les chansons d’anthologie portées par des artistes de génie se succèdent. Landis ne peut s’empêcher d’avoir des trémolos dans la voix quand il évoque ce film qui fut pour lui comme un rêve éveillé avec tous ses monstres du Rhythm and blues que sont Ray Charles, James Brown, Aretha Franklin, Cab Calloway et tant d'autres.

Ce qui frappe dans le film c’est l’infinie délicatesse et respect de ses auteurs pour une musique qu'il vénère. Les chansons ne se succèdent jamais gratuitement. Les stars de la musique noire américaine sont intégrées dans l'histoire et n’apparaissent jamais comme de simples guests.

Belushi et Ackroyd se sont toujours considérés comme des relais pour mettre en valeur une musique qu’ils aimaient de toute leur âme. Nos deux héros ne cessent de répéter la phrase : "Were on a mission from God ". C'est vrai, il sont bien au service d'un Dieu, celui de la musique !

Blues Brothers est un film riche et référencé où les scènes burlesques et musicales se succèdent. Le film avec ses séquences de cascades dantesques est d’une fluidité exemplaire dosant parfaitement ses effets. Quel est donc le secret d’une telle réussite ?

Pour le découvrir, il faut peut-être revenir à l’écriture du film. On sait que Dan Aykroyd avait rédigé un premier scénario de plus de 300 pages que Landis a ensuite réécrit. On imagine sans mal le travail remarquable du cinéaste américain qui va reprendre le scénario et l'arranger en s’inspirant du principe des quêtes chevaleresques. Il va réorganiser Blues Brothers sur le principe du voyage du héros. En effet, Jack et son frère peuvent être perçus comme des chevaliers appelés à accomplir une quête (trouver 5000 dollars pour sauver un orphelinat). Ils vont d'abord refuser l’aventure mais ne pourront résister à l'appel des puissances divines symbolisées par James Brown en révérend. Pour accomplir leur mission, ils vont comme dans La Communauté de l'anneau, composer un groupe et récupérer leurs armes, les instruments de musique. Ils feront face à de nombreux opposants. Mais protégés par des forces supérieures qui leur évitent la mort, ils vont réussir leur mission. L’utilisation d'une lumière jaunâtre qui rappelle les enluminures au début du film ou les déplacements surnaturels de la bonne soeur corroborent cette théorie. En s’inspirant de la structure de beaucoup de nos mythes, le film nous raconte une histoire simple et universelle qui traverse les époques, mais dans laquelle nos auteurs peuvent se permettre toutes les outrances et folies.

Si Arthur et les siens ont recherché le Graal, les amateurs de musique et de cinéma ont trouvé le leur avec Les Blues Brothers. Un classique à voir et à revoir ABSOLUMENT !

Phantom of the Paradise de Brian De Palma

Dès son premier film expérimental Greetings, De Palma ne pouvait s’empêcher de faire référence au cinéma. Quand il accède aux studios, il choisit de faire jouer contre l’avis général, l’un des héros de sa jeunesse, Orson Welles, le réalisateur de Citizen Kane. Cinéaste exigeant, il est alors dépossédé du film par la Warner qui ne comprend pas très bien ces velléités d’auteur. Revenu au cinéma indépendant, il signe un succès surprise avec Soeurs de sang qui lui permet de s’atteler à Phantom of the Paradise qui s’inspire du Fantôme de l’opéra de Gaston Leroux mais aussi du Faust de Goethe et enfin du Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde. De Palma signe ici un film transgenre qui empreinte à l’horreur, la comédie et le film musical. Le casting ne comporte pas de stars. En effet, le protagoniste le plus connu du film est Paul Williams dont la carrière est seulement musicale. Quant au casting féminin, il lance la carrière de Jessica Harper qui sera célébrée quelques années plus tard pour son rôle dans Suspiria.

Porté par une esthétique pop et une bande originale de haute volée signée par Paul Williams qui mixe les différents courants à la mode depuis plus de 10 ans, Phantom of the Paradise raconte avant tout l’histoire des cinéastes du Nouvel Hollywood qui pensaient avoir pris le pouvoir sur le système. Mais De Palma n’est pas dupe et il sait pertinemment qu’ils finiront par être assimilés et contrôlés par les studios. Le film montre ainsi que tout artiste s’il veut survivre et pouvoir jouer, doit signer un pacte faustien avec les forces qui ont l’argent et le pouvoir.

De Palma, un brin ironique, parsème son film de scènes inspirées par le Grand-Guignol où les frissons s’accompagnent souvent de rires comme dans cette séquence qui débute à la manière du meurtre de Psychose, mais se conclut avec une ventouse à toilette. Pour autant, le réalisateur fait toujours attention de traiter avec la solennité nécessaire la relation entre Phantom et celle qu’il désire. Que ce soit la filmographie de Hitchcock ou La soif du mal, De Palma parsème son film de scènes qui reprennent des séquences célèbres du cinéma afin de dénoncer une société qui n’invente rien et préfère recycler en permanence ses créations culturelles.

Un film d’une richesse incroyable à redécouvrir absolument.

Tommy de Ken Russell

En 1969, l’album Tommy des Who a révolutionné la musique en s’inspirant de l’opéra classique pour créer une œuvre de presque une heure et vingt minutes racontant le périple d’un gamin traumatisé qui deviendra un nouveau messie. La rencontre en 1975 entre le groupe culte et le cinéaste irrévérencieux Ken Russell, spécialiste des biopics sur de grands musiciens classiques semblait évidente. En effet, la filmographie de Russell compte beaucoup d’oeuvres autour de la musique qui ont fait scandale par leurs choix stylistiques résolument pop et leur volonté de démystifier des figures telles que celle de Tchaïkovsky sur Music Lovers.

Son Tommy est une œuvre folle, baroque qui comme à son habitude en profite pour s’attaquer à la religion comme dans son très subversif The Devils. Grâce à l’interprétation énergique de Roger Daltrey, il dénonce le statut de rock star et la soumission des fans. De plus, le film est porté par une bande originale de haute volée qui a évolué par rapport à l’album original de 1969 avec l’intégration de claviers et de nouvelles versions des chansons interprétées par les acteurs du film comme Elton John ou Tina Turner.

Couleurs outrancières, montage extrêmement rythmé, Russell créé un maelstrom d’ images qui annoncent le vidéo-clip. Quand on voit le film 40 ans après sa sortie, on reste fasciné par la maîtrise technique de l’ensemble et le sens de l’humour du cinéaste qui s’illustre à travers une galerie de personnages outranciers comme l’oncle un peu pervers joué par le batteur des Who : Keith Moon.

Toute sa carrière, les critiques ont tiré à boulets rouges sur Russell en raison de ses outrances. C’est pourtant son goût pour la grandiloquence et son caractère passionné qui lui ont permis de créer une oeuvre aussi essentielle que Tommy.

Un magnifique témoignage sur le rock des années 60 et 70 à voir et à revoir

Mad Will